2025/09/24 05:15

モンゴルを訪れたとき、私が出会ったのはWEBや観光情報では伝わらない日常だった。

ウランバートルでは、どこに行っても沢山の子どもたちの姿があった。

かつて日本も、高度成長期にはこんな光景が広がっていたのだろうと想像させられる。

今の日本と対照的だった。

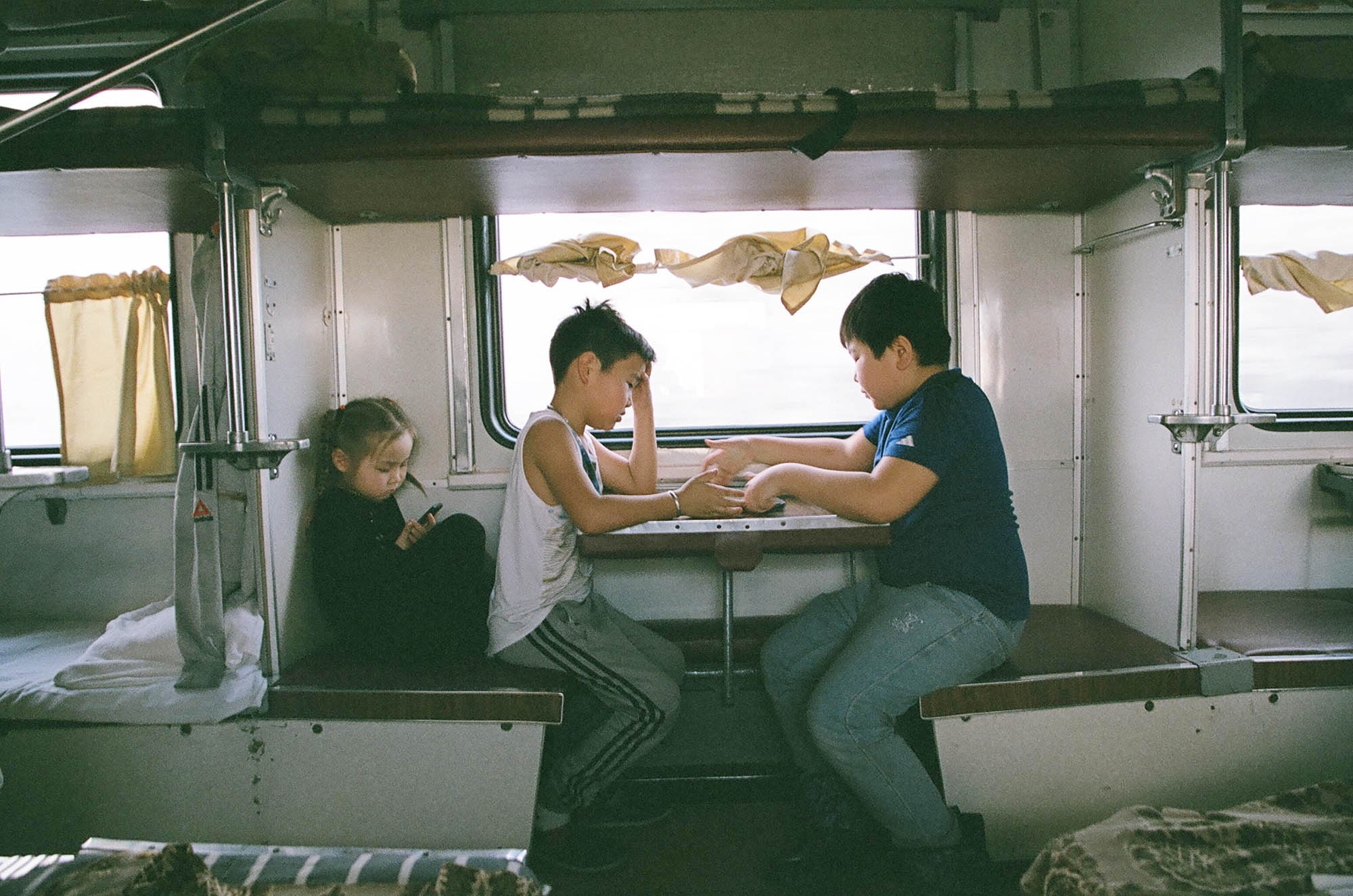

横断列車は大きく、速度は出ない。

けれど車内にはボイラーでお湯が沸き、乗客はカップ麺をすすり、隣ではトランプに興じている。

その光景は、ただの移動ではなく新鮮な光景だった。

普段、息を殺して乗っている山手線と異なり、違う時間軸を生きているように見えた。

郊外に出れば、道路脇には放牧された家畜がいて、草原と集落がそのまま地続きで広がっている。

食卓に並ぶ料理は肉と小麦を使ったシンプルなもの。

派手さはない。だが、素朴にうまい。

こうして身を置いてみると世界というものの大きさ、その縮尺が迫ってくる。

自分が立っている場所が、地図のどこなのかを知るよう。

予定していない出会いが未来を変える

モンゴルへ毎年のように通うようになって数年たった頃、現地の革職人とご縁があった。

それがきっかけとなり、私はMONGOOというブランドを立ち上げ、革製品を販売している。

・「MONGOO」:MON=モンゴルの意、GOO=モンゴル語で "美 "

・「MONGO」:モンゴル語で "銀" や "通貨"

日本は便利なものにあふれている。

ボタンひとつ、タッチひとつで何でも片づく世界だ。

そしてこれから先、AIによって生活はますます効率化されていく。

最適化されすぎて、迷う余地すらなくなっていくだろう。

だがMONGOOは、その逆を行く。

蓋すらない、ただ革を縫い合わせただけのシンプルなポーチ。

効率ではなく育つ時間がそこにある。

革は使うほどに馴染み、傷や跡さえもその人だけの物語に変わっていく。

そしてそれは、カメラそのものへの愛着を育てるアイテム でもある。

持ち歩くたびに革が馴染みカメラと過ごす時間が積み重なり、カメラとの距離が少しずつ近づいていく。

便利さには生まれない愛着が、効率的でない時間には宿る。

予定していない出会いと同じように、余白があるからこそ生まれる価値があるのだ。

旅の余白から

旅に出れば、失敗も戸惑いもある。

しかしその一つひとつが自分を重ねるレイヤーとなり、未来を支える資産になる。

(それらを作品にしたもの:手のひらに降るもの -What Falls into the Palm- )

(それらを作品にしたもの:手のひらに降るもの -What Falls into the Palm- )

効率と便利さと引き換えに手放してきたもの。

それは効率的かもしれないが、人間らしさを削ってはいないだろうか。

旅は自分をつくり、思いもよらない未来をもつくっていく。

その価値は外を知ること以上に、自分を知ることにある。

未来は計画どおりには訪れない。